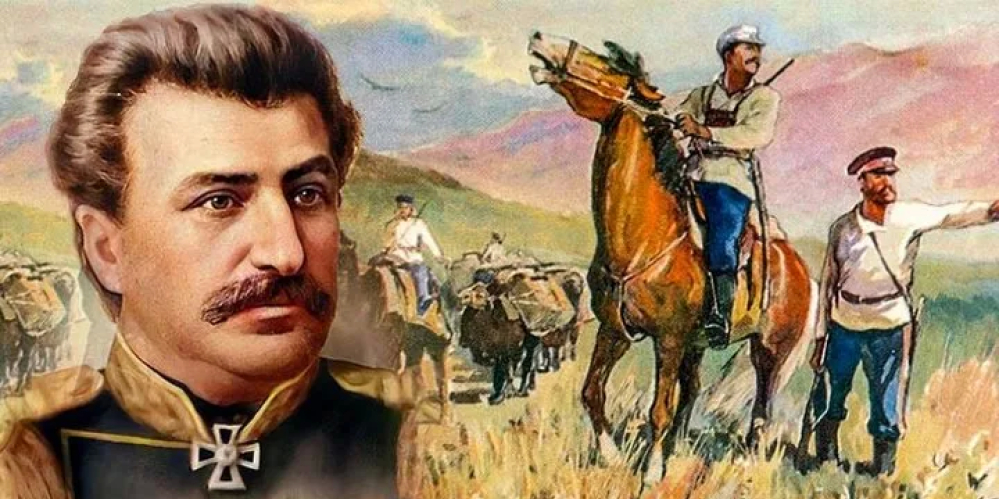

Великий чудесник: почему Николай Пржевальский завещал похоронить его в Кыргызстане

Лошадь Пржевальского из уроков географии помнят все советские школьники. Но ее открыватель, великий географ и натуралист Николай Михайлович, имел еще и огромный дипломатический вес в отношениях между Россией, Тибетом и народами Центральной Азии. Его загадочная смерть, по некоторым версиям, могла быть делом рук английских шпионов, которые пытались остановить продвижение русских на Восток.

Последняя экспедиция Николая Пржевальского закончилась у подножия Тянь-Шаня на территории современного Кыргызстана. Об этом нам рассказывает бишкекский ученый, автор книги «Евразийские хроники Н.М. Пржевальского», Леонид Сумароков:

«Существовало такое понятие в 19 веке — нести обаяние России. Вот он нёс обаяние России в сердце Азии, и вот то, как он проходил, этот великий чудесник, как его называли, как он шёл по центральноазиатским землям, как он завоёвывал народ не с помощью оружия, а с помощью такого душевного отношения к этим народам. Его можно причислить к рангу дипломатов мягкой силы, появление его на Тибете англичанам грозило тем, что Тибет повернулся бы в сторону России-матушки».

Вместе с ученым, мы проследили весь путь последней экспедиции Пржевальского. В октябре 1888 года Николай Михайлович приехал в город Пишкек (современный Бишкек), на месте его стоянки сейчас — дворец бракосочетаний.

На третий день после приезда он вместе с Иваном Роборовским отправился в город — Верный (современный Алматы), чтобы купить верблюдов, продукты и вещи для путешествия. Они купили 60 пудов груза и отправили его в город Каракол. Сам Николай Михайлович поехал обратно в Пишкек. По дороге он решил поохотиться на фазанов, но здесь с ними произошла трагедия.

5 октября Николай Михайлович почувствовал себя плохо. 8 октября его отряд отправился в Каракол. Товарищи заметили, что с Пржевальским что-то не так. Он попросил разбить лагерь за городом, в Каракольском ущелье и слег.

18 октября ему стало совсем плохо, пошла кровь из носа. Приехали врачи, больного перевезли в больницу Каракола. 20 октября 1888 года сердце Николая Михайловича остановилось. По официальной версии, он выпил воды из реки и умер от тифа.

Леонид Сумароков изучал эту историю много лет, поднимая все архивные документы. Ученый вспоминает, что во время одной из экспедиций отряд Пржевальского наткнулся на старый колодец. Из него пили все, и на дне колодца нашли человеческие останки, при этом никто не заболел, ни люди, ни животные, потому что воду, по распоряжению Пржевальского, обязательно кипятили. Опытный путешественник не мог просто так попить сырой воды из реки и «подхватить» тиф.

«Студенты-медики нашего университета изучили медицинское заключение по его болезни, и они пришли к мнению, что это не был тиф, то есть существует версия действительно, что он был отравлен, я, кстати сказать, не исключаю такой факт, что он мог быть отравлен, когда он находился в Верном, тем более наши западные друзья в то время они очень пользовались искусством отравления людей, существовали различные яды, которые действовали очень долго», — рассказывает Леонид Сумароков.

Пржевальский завещал похоронить его в Караколе, он верил, что этот город станет важным местом для научных исследований, как это и произошло. Через год поле его смерти город был переименован в Пржевальск, а на гербе появился глобус — символ великих географических открытий. После распада СССР городу вернули историческое название.

«Потом появились какие-то версии в 90-х годах по поводу какого-то ужасного облика Николая Михайловича Пржевальского,ему приписывались различные истории, какие-то слова, которые он не совершал и не говорил. Николай Михайлович Пржевальский не успел рассказать о Киргизии, хотя очень-очень хотел. Последняя его запись сделана 5 октября 1888 года, он там описал двух птичек, которых он подстрелил, охотясь на реке Чу», — делится Леонид Сумароков.

В современном Караколе есть музей Пржевальского, его могила и памятник конца 19 века. Кыргызы трепетно хранят память о добром русском исследователе, который с большим уважением относился к миру и людям Центральной Азии.